jueves, 04 agosto 2016

Musée d’Art et d’Industrie de la ville de Saint Etienne

Unos viejos amigos Stéphanois (¿estebaneses?) alcanzaron a ver esa industria en funcionamiento antes de la crisis cuando eran pequeños y sus padres y abuelos trabajaban en las fábricas de cintas y cordones o empacaban esos productos por encargo en sus casas.

Los hemos ido a ver y hemos aprovechado para pasear por la región de Saint Chamond (nuestros amigos nacieron en esta ciudad) que tiene muchas colinas, bosques y cultivos, además de muchos edificios de antiguas fábricas abandonados o reconvertidos para otros usos. Me recordó el Macizo Central y la Auvernia.

El museo de arte e industria da una muy buena idea de la época dorada de la región, en particular sobre los tejidos para cintas de todo tipo. Uno no se imagina el trabajo que esto representaba desde la concepción hasta el producto final. Las aplicaciones antiguas han sido reemplazadas poco a poco por otros productos en el ámbito de la salud, del deporte o la industria. Claro que los obreros norteafricanos que inmigraron durante los años de expansión ahora han dejado a sus descendientes en una situación social difícil de desempleo y desarraigo con muchos roces con la población autóctona. Es un problema difícil de resolver.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne

17:37 Anotado en Exposiciones, Viajes | Permalink | Comentarios (0) | Tags: francia, industria, desempleo

domingo, 31 julio 2016

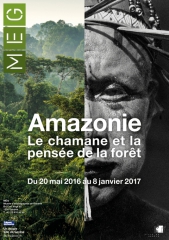

Amazonie : le chamane et la pensée de la forêt

Me gustó esta exposición del Museo Etnográfico de.Ginebra. Está muy bien organizada, no es demasiado grande, tiene muchos objetos, vídeos y sonidos, las explicaciones son muy completas. Es un mundo que uno no imagina. Pueblos que sí han estado en simbiosis con la naturaleza y cuyos conocimientos ancestrales pueden desaparecer irremediablemente.

Me gustó esta exposición del Museo Etnográfico de.Ginebra. Está muy bien organizada, no es demasiado grande, tiene muchos objetos, vídeos y sonidos, las explicaciones son muy completas. Es un mundo que uno no imagina. Pueblos que sí han estado en simbiosis con la naturaleza y cuyos conocimientos ancestrales pueden desaparecer irremediablemente.

Durante varios siglos muchos exploradores han traído información sobre esos habitantes de la selva tropical. Entre ellos encontré al cineasta suizo Paul Lambert (1918-2004) que tuve la oportunidad de conocer personalmente por intermedio de una amiga francesa cuando buscábamos proyectar su película Fraternelle amazonie en Ferney-Voltaire. Ya estaba viejo y con su carácter difícil no quiso sacar la copia de la cinemateca de Lausana por miedo a que se la dañáramos. En esa oportunidad escuché unas grabaciones de entrevistas radiales sobre su interesante vida.

Lo que más me impresionó de la exposición fueron los collares, pulseras, brazaletes, diademas y coronas de plumas multicolores que los indios usan para sus fiestas u ocasiones especiales, como la caza. Es verdaderamente otro mundo.

Amazonie

Le chamane et la pensée de la forêt

Du 20 mai 2016 au 8 janvier 2017

MEG, Boulevard Carl-Vogt 65-67, CH - 1205 Genève

Le MEG consacre son exposition aux Indiens de l’Amazonie. Conservant l’une des plus importantes collections ethnographiques dans ce domaine (près de 5000 pièces), le Musée présente pour la première fois un large ensemble d’objets provenant de neuf pays du bassin amazonien.

http://www.ville-ge.ch/meg/expo25.php

http://www.ville-ge.ch/meg/totem/totem71.pdf

22:17 Anotado en Exposiciones | Permalink | Comentarios (0) | Tags: etnografía, amazonía, chamanismo

viernes, 29 julio 2016

Ocho apellidos vascos

En España vi en una parada de la autopista un libro con el guión de esta película que me recordó que la tenía en vídeo en casa desde hacía rato. Se me había olvidado verla. Fue un éxito cuando salió pero no fue distribuida en Francia. No me extraña pues es muy española. Me recordó un poco la francesa Bienvenue chez les Ch'tis donde también se da un encuentro de un hombre del sur con la región norte del país. En el caso francés, un marsellés en Lille y en el español, un sevillano en el País Vasco. La película juega con los estereotipos regionales en cuanto a acentos, paisajes y cultura. Es una comedia divertida para pasar el rato pero a mi juicio difícil de entender fuera de España, aun con subtítulos. Los actores son buenos. La trama es inverosímil y el desenlace no es nada sorprendente.

En España vi en una parada de la autopista un libro con el guión de esta película que me recordó que la tenía en vídeo en casa desde hacía rato. Se me había olvidado verla. Fue un éxito cuando salió pero no fue distribuida en Francia. No me extraña pues es muy española. Me recordó un poco la francesa Bienvenue chez les Ch'tis donde también se da un encuentro de un hombre del sur con la región norte del país. En el caso francés, un marsellés en Lille y en el español, un sevillano en el País Vasco. La película juega con los estereotipos regionales en cuanto a acentos, paisajes y cultura. Es una comedia divertida para pasar el rato pero a mi juicio difícil de entender fuera de España, aun con subtítulos. Los actores son buenos. La trama es inverosímil y el desenlace no es nada sorprendente.

Ocho apellidos vascos

Date de sortie 2014 (1h38)

De Emilio Martinez Lazaro

Avec Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde

Genre Comédie

Nationalité Espagnol

Synopsis : Rafa, jeune sévillan, tombe amoureux d’Amalia qui résiste à ses techniques de séduction. Pour conquérir sa (re)belle, il la suivra jusque chez elle… au Pays basque où il sera contraint de s’inventer des racines basques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ocho_apellidos_vascos

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-221264/

16:13 Anotado en Películas | Permalink | Comentarios (2) | Tags: comedia, españa